ロブスターの寿命は本当にないのか

ロブスターは「寿命がない生き物」として語られることがありますが、その真偽についてはさまざまな説があります。ここでは、ロブスターの特徴や寿命にまつわる事実を詳しく見ていきます。

ロブスターとはどんな生き物か

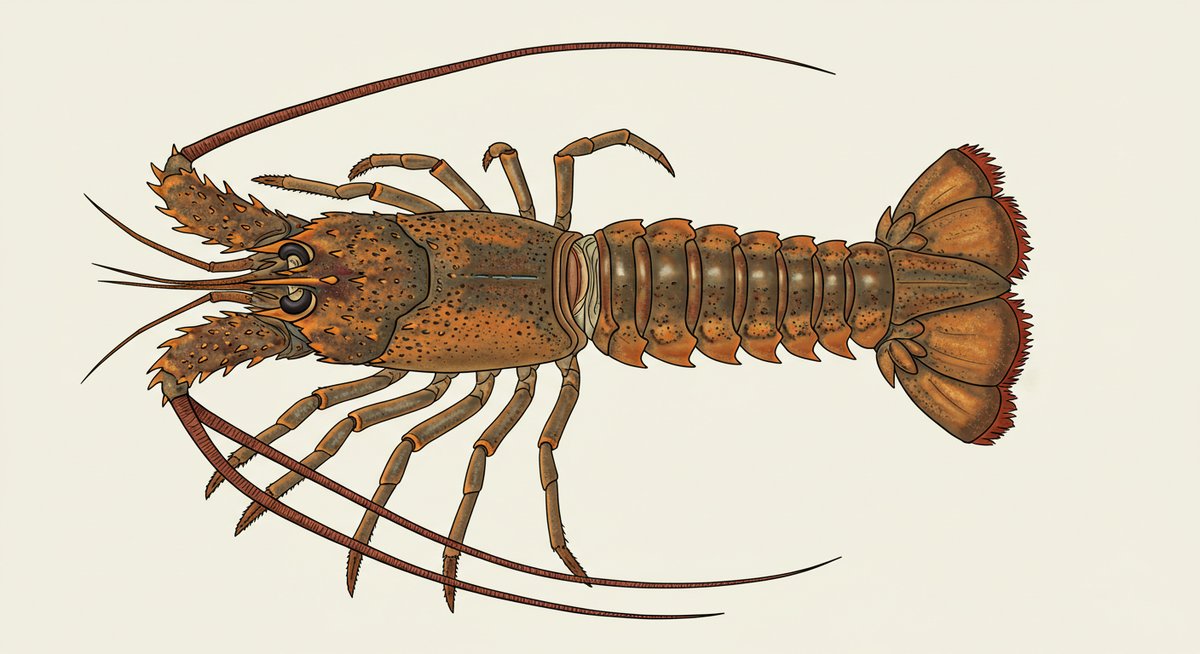

ロブスターは海の甲殻類の一種で、太いハサミと硬い殻が特徴です。日本ではアメリカンロブスターやヨーロッパロブスターがよく知られています。これらはエビやカニと同じ仲間ですが、体が大きく食用としても人気があります。

ロブスターは海底に生息し、岩陰や砂の中に隠れながら生活しています。夜行性であり、魚介類や貝類、小さな生き物を食べて成長します。寿命や成長のサイクルが興味深く、世界中で研究対象となっている生物です。

ロブスターの寿命が長いといわれる理由

ロブスターは他の甲殻類に比べて非常に長く生きることができるといわれています。一説には、数十年から100年以上生きる個体もいるそうです。この長寿の理由は、ロブスターが成長とともに何度も脱皮を繰り返すため、老化の兆候が見えにくいことにあります。

また、脱皮を続けることで体の損傷部分を新しく再生できるため、古くなった体を更新しながら生き続けられる点も、長寿の印象を持たれる理由です。ただし、自然界では天敵や病気、脱皮時のトラブルが原因で命を落とすことも少なくありません。

不老不死説が広まった背景

ロブスターに「不老不死説」があるのは、彼らが外見上ほとんど老化しないことからです。実際、年齢を重ねても活動力や生殖能力が衰えにくいため、特別な生き物として語られることが多くなりました。

しかし、この説が広まった背景には、科学的な誤解や誇張も含まれています。確かに老化が目立ちにくいのは事実ですが、まったく死なないわけではありません。ロブスターが死んでしまう原因や実際の寿命についても、次の章で詳しく見ていきます。

本場イタリアで人気No.1!

3人に1人が選ぶパスタであなたの家もレストランに。

ロブスターの寿命を決める生態と要因

ロブスターの寿命を決める要因は、成長のサイクルや細胞分裂の仕組み、生息環境など多岐にわたります。ここでは、その主なポイントを解説します。

脱皮と成長のサイクル

ロブスターは成長するために、定期的に外殻を脱ぎ捨てる「脱皮」を行います。脱皮は子どものうちは頻繁で、成長するにつれて回数が減っていきます。脱皮のたびに体が大きくなり、傷ついた部分も新しくなります。

しかし、年齢を重ねると脱皮自体に多くのエネルギーが必要となり、失敗するリスクも高まります。脱皮に失敗すると命に関わることが多く、それが寿命を迎える大きな要因となっています。また、脱皮の頻度や成功率は環境や栄養状態にも左右されます。

テロメアの役割と細胞分裂

ロブスターの細胞分裂が老化しにくい理由のひとつが「テロメア」という構造にあります。テロメアは細胞分裂のたびに短くなる部分ですが、ロブスターはこれを修復する酵素を持っているため、細胞が新しくなっても劣化しにくいのです。

この仕組みにより、理論上は非常に長期間にわたって元気な細胞を維持できます。ただし、細胞自体は老化に強くても、体全体の機能や外的要因により寿命は制限されます。したがって、テロメアだけで永遠に生きられるわけではありません。

ロブスターの主な死因とは

ロブスターが命を終える主な原因は、脱皮の失敗や病気、外敵による被害です。特に脱皮の失敗は、成長と寿命を大きく左右します。高齢になると脱皮に必要な体力が落ち、外殻を脱ぐことが難しくなる場合が多いです。

また、海中の環境変化や水質汚染もロブスターの生存に影響を及ぼします。天敵としてはタコや大型の魚、人間による漁獲も挙げられます。これらの要因が複雑に絡み合い、ロブスターの寿命を決めているのです。

世界のロブスターの種類と生息地

ロブスターには多くの種類が存在し、それぞれ生息地や見た目、味わいも異なります。ここでは代表的な種類や生息地ごとの特徴、記録的なロブスターについて紹介します。

代表的なロブスターの種類

世界でよく知られるロブスターには次の3種類があります。

| 名称 | 特徴 | 主な分布地域 |

|---|---|---|

| アメリカンロブスター | 大きなハサミ、濃い色 | 北西大西洋 |

| ヨーロッパロブスター | 青みがかった体色 | 北東大西洋 |

| イセエビ | ハサミが小さい | 日本・オーストラリア |

アメリカンロブスターは北米で水揚げ量が多く、食用としても有名です。ヨーロッパロブスターはやや小ぶりで青味がかった体色が特徴です。日本で「ロブスター」と呼ばれることの多いイセエビは、ハサミが小さいのが特徴です。

生息地ごとの特徴と違い

ロブスターの生息地によって、体の色や大きさ、味わいが異なります。たとえば、北米産のアメリカンロブスターは冷たい海に住んでおり、身が引き締まっているのが魅力です。一方、ヨーロッパロブスターは岩場の多い海底に生息し、身がやややわらかい傾向があります。

日本やオーストラリアで獲れるイセエビは、温かい海で育つので甘みが強いと評価されます。生息地の水温や環境によって、味や食感に違いが生まれるのがロブスターならではの特徴です。

最大級や長寿ロブスターの記録

これまでに記録された最大級のロブスターは、体長1メートル近く、重さ20キログラムを超えた例もあります。長寿の記録では、推定100年以上生きたとされる個体も報告されています。これらは極めてまれな例ですが、ロブスターが非常に長く生きる可能性を示しています。

ただし、通常は数十年程度で寿命を迎えることが多いです。環境や運によっては、さらに長生きするロブスターもいるため、記録は今後も更新される可能性があります。

ロブスターの味わい方と食文化

ロブスターは世界中で高級食材として愛されており、さまざまな調理法や食文化が存在します。ここではその魅力を料理や選び方とともに紹介します。

世界のロブスター料理とレシピ

ロブスターは各国で多彩な料理に使われています。代表的なメニューには次のようなものがあります。

- ロブスターのグリル:シンプルに焼いて旨味を引き出す定番料理です。

- ロブスター・ビスク:殻ごと煮込んだクリーミーなスープです。

- ロブスターロール:パンにはさんで手軽に楽しめるアメリカ発祥の料理です。

レシピも多様で、焼き・蒸し・煮込み・サラダなどアレンジが可能です。家庭でも下処理と加熱をきちんと行えば、素材の味わいをそのまま生かした一皿に仕上がります。

ロブスターの調理法と選び方

美味しいロブスターを選ぶには、殻が硬くて重みのあるものを選ぶのがポイントです。生きている場合は、動きが活発かどうかも確認しましょう。

調理法は主に次の3つが多く使われます。

- ボイル:シンプルに塩ゆでする方法で、素材の味が引き立ちます。

- グリル:表面をカリっと焼き、香ばしさが加わります。

- 蒸し焼き:旨味を閉じ込め、しっとりとした食感に仕上がります。

下ごしらえでは背ワタを取り、適切な加熱時間を守ることが大切です。ロブスターは火を通しすぎると身が固くなるため、調理のコツを押さえて楽しみましょう。

日本で楽しむロブスターの魅力

日本でもロブスターは高級レストランのメニューとして人気です。特にお祝い事や特別な日に、ロブスター料理が選ばれることが多いです。和食ではイセエビが使われることも多く、寿司やお造り、みそ汁などにアレンジされています。

また、最近では海外産のロブスターが手に入りやすくなっており、自宅で本格的なロブスター料理を楽しむ人も増えています。旬の時期や調理方法を工夫することで、日本ならではの味わいも堪能できます。

まとめ:ロブスターの寿命と魅力を知ってより深く味わおう

ロブスターは不老不死といわれるほどの長寿と、その生態の神秘性で注目されてきました。寿命を決める要因や世界に広がる多様な種類、味わい方まで知ることで、より深くロブスターの魅力を感じられます。

食材としても贅沢な存在であり、料理や選び方を工夫することで、特別な一皿を楽しむことができます。ロブスターの奥深い世界を知ることで、食事のひとときがさらに豊かな時間となるでしょう。

世界2位のピザ職人が手掛けたピザが自宅で味わえる!

ボリューム満点の5枚セットでピザパーティーを楽しもう。